她是学生眼中只穿“黑白灰”的“美女老师”“卷王”,她的课堂妙趣横生、课件常教常新,看似枯燥难讲的《英语语言学》《学术英语写作》等课程,她也能教得有趣——靠的是常学常新、常讲常新。课内课外、线上线下,她与同学们的互动无时不在。她用自己对待教学、科研的态度,身体力行去感染和激发每一名学生。

在学生眼里,她不仅是“美女老师”,更是“善于思考的青年教师”。羡林学者青年专家、聊城市青年学术带头人、聊城市年度社会科学先进工作者、学校青年教学能手……诸多荣誉集于一身,我校外国语系副教授王莹老师,有个朴素却真挚的“人生理想”——每日衔春泥一二,筑学问之大厦于方寸。看似简单,却考验着一名教师的坚守与恒心。

“探寻答案的过程,就是思考的意义所在”

上周,王莹老师更新了自己的朋友圈。

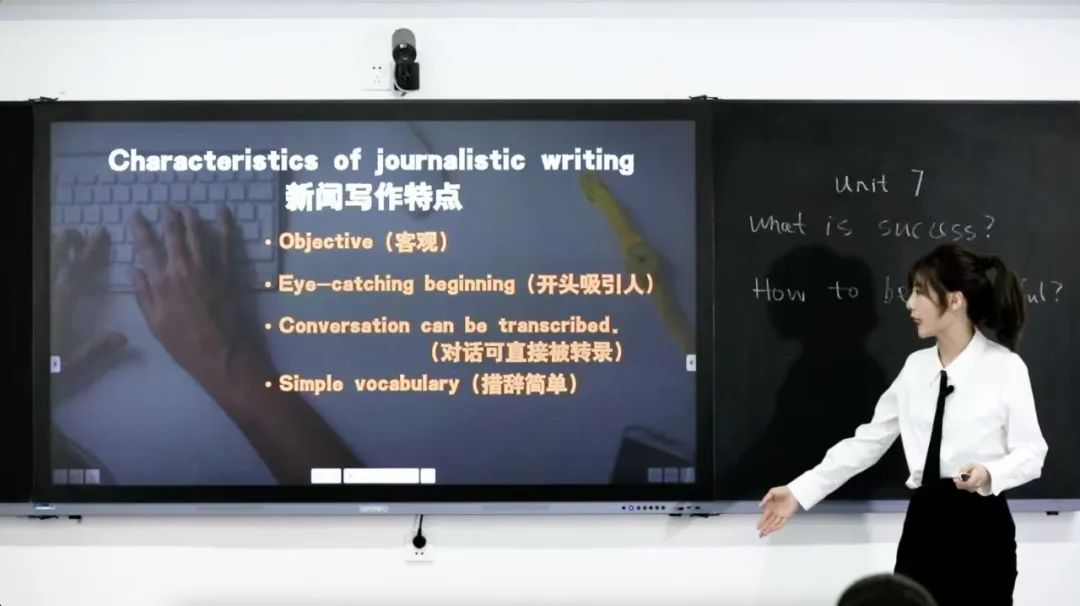

事实上,最近2个月,她一共发布了8条朋友圈,其中7条与工作有关——在熟悉她的同事和学生看来,这就是王莹老师对待工作和学生的态度。王莹老师2010年毕业于中国海洋大学,同年8月入职聊城大学东昌学院,现任外国语系综合英语教研室主任。如何站稳三尺讲台,把每一门课变得生动有趣,提高课堂“抬头率”“点头率”,是王莹老师时常思考的问题。在英语专业张豪宇同学看来,王莹老师是一位善于思考的青年学者,学科知识体系涉猎较广泛,在教学上一丝不苟,也时常在学习群里分享知识。课后,不时会看到学生与她积极交流。

王莹很享受学生与自己对话,这让她仿佛回到了学生时代。“那时的我们很在乎与老师交流的机会,且总想着如何用自己的观点说服老师,老师也会用他的观点来回应我们。提问老师,说服老师,挑战老师的认识,赢得老师对我们的肯定,这是我们在学生阶段非常看重的事,也是整个学习过程中最有趣的事。”如今身为人师,她也很高兴看到学生提问甚至挑战自己,在充分的交流中,教学相长。也正因为随时随地处于“被提问”的状态,每学年,王莹老师都会对教学内容进行更新。每当看到新知识、有了新想法,第一时间想到的便是如何将这一知识点与现有课程体系相融合,将新的、不同的认识穿插进已有课程里。

当然,在与同学们的交流中,王莹尤为注意对学生独立思考的启发。“很多问题没有标准答案,但是探寻答案的过程,就是思考的意义所在。”这是王莹老师经常在课上讲的话。在她的认识里,大学的课堂并不是给予学生答案、结论或固有知识,而是激发学生思考的冲动,引导养成主动学习的习惯,呵护形成自我观点的萌芽。

“懂的越多,不懂的就更多”

“老师给我的第一印象,是只穿黑白灰的‘学习狂’,学习能力超乎常人,从我第一次问她语法问题之后,心里就没有停止过对她的钦佩。”在化学专业张晨曦同学心目中,青年优秀教师就应该是王莹老师这样。

在很多人眼中,王莹老师的性格就是,要么不做,如果决定做了,就要做到个人能达到的最高水准。用她自己的话说,“为了对得起学校、外国语系,对得起每一位学生,也是为了对得起自己。”工作十余年,大大小小的教学比赛,王莹老师都会积极报名参加。凭借“把一件事做得好一点、再好一点”的精神,在教学、科研道路上精益求精,为学校、也为自己赢得了一系列荣誉。以教学比赛为例,从2018年的校三等奖,到2021年的校二等奖,2022年的校一等奖,再到2023年的省二等奖,每一步,王莹老师都走得踏实且坚定。

为此,她和教学团队付出了无数时间和精力,不断反思自己的教学实践,努力提高教学水平。她对自己说:“只要我愿意付出努力,只要我愿意不断学习,只要我愿意坚持不懈,我一定能够在教学比赛的舞台上展现出自己的风采。”王莹老师总是讲,是学校和外国语系的关怀和重视,领导和同事的指导和帮助,给了她不断前行的动力和勇气。“比如我的团队教师,在工作中给了我无私的支持,我们一起讨论教学方案、共同准备课程资源,他们的经验和建议让我们的成果锦上添花。”令她印象最深的,是准备2023年山东省教学比赛决赛,教务处邀请了校外专家对她进行一对一指导。

“我清楚的记得有一次,山东师范大学赵建民教授对我进行完指导之后,我对某一个小环节仍然有些困惑,想问他,又觉得自己不应该再麻烦他,经历了一阵思想斗争后,我最终鼓起勇气给赵老师发了一条微信。令我惊喜的是,赵老师立刻给我打来了电话,对我进行了2个多小时的语音指导,直至晚上10点多。”虽然荣誉加身,她却异常清醒:懂的越多,不懂的就更多;每一份荣耀,即是一次“清零”,意味着新的开始。她也常常觉得,自己是何其幸运,有学校的领导同事,以及学生不遗余力地默默支持。

“‘内卷’是不断提升自我的过程

前段时间,王莹老师和同学们在课上讨论了时下热词“内卷”。这是学生在课堂上的提问,也引发了她的思考。

“我们必须相信,长期投入之后带来的回报会更有意义。任何微小成功的获得都需要我们千百遍地练习,不断接受失败、质疑、否定,不断在错误中寻找可能的正确方向,我更愿意将‘内卷’看作是不断提升自我的过程。”每每看到学生忘我学习、全身心地投入,无论结果如何,“这种努力的精神风貌让人感受到国家未来的希望”。她深情寄语学子:希望同学们树立崇高的人生目标,在学校提供的更好学习环境中,沉下心来认真学习,小到感恩家人、心系社会,大到报效国家、振兴民族,展现新时代中国青年应有的精神品质与责任担当。